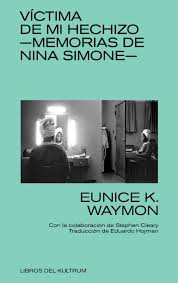

“Hace casi treinta años que empecé a escribir este libro”, afirma la afamada artista al consignar la nómina de agradecimientos con los que ponía fin a la revisión de la primera edición en 1991. Casi otros tantos hubo que aguardar para poder verlo por fin traducido. La autobiografía de la gran cantante y pianista, que vería finalmente la luz gracias a la colaboración del cineasta Stephen Cleary, desgrana la evolución de la prometedora carrera artística de una precoz niña prodigio que a los tres años apuntaba ya muy buenas maneras. Formación pianística de la que se vería apartada —según afirmaba la propia artista— por el color de su piel, truncándose así el gran sueño de la que anhelara convertirse en la primera gran concertista negra de música clásica.

“Hace casi treinta años que empecé a escribir este libro”, afirma la afamada artista al consignar la nómina de agradecimientos con los que ponía fin a la revisión de la primera edición en 1991. Casi otros tantos hubo que aguardar para poder verlo por fin traducido. La autobiografía de la gran cantante y pianista, que vería finalmente la luz gracias a la colaboración del cineasta Stephen Cleary, desgrana la evolución de la prometedora carrera artística de una precoz niña prodigio que a los tres años apuntaba ya muy buenas maneras. Formación pianística de la que se vería apartada —según afirmaba la propia artista— por el color de su piel, truncándose así el gran sueño de la que anhelara convertirse en la primera gran concertista negra de música clásica.

Un mundo de privilegios reservados a la casta dominante en el que le fue vedado formarse, y cuyas injustas prebendas acabaría denunciando mediante su implicación —y posterior participación—en la lucha por la defensa de los Derechos Civiles.

Indómita y rebelde con causa —por muchos considerada Suma Sacerdotisa del Soul—, acaso una de las artistas más incomprendidas de nuestro tiempo, Nina Simone (1933-2003) encuentra en Cleary al confidente y escriba a quien compartir las vivencias que jalonarían su existencia dentro y fuera de los escenarios; en una suerte de ajuste de cuentas consigo misma, mas con el ánimo de explicarse —“please don’t let me be misunderstood”— y de alcanzar también, en el intento, una serenidad que jamás le sería concedida.

Indómita y rebelde con causa —por muchos considerada Suma Sacerdotisa del Soul—, acaso una de las artistas más incomprendidas de nuestro tiempo, Nina Simone (1933-2003) encuentra en Cleary al confidente y escriba a quien compartir las vivencias que jalonarían su existencia dentro y fuera de los escenarios; en una suerte de ajuste de cuentas consigo misma, mas con el ánimo de explicarse —“please don’t let me be misunderstood”— y de alcanzar también, en el intento, una serenidad que jamás le sería concedida.

A Eunice Kathleen Waymon, nacida en un pequeño pueblo de Carolina del Norte cuando arreciaba la Gran Depresión, se le confió a muy temprana edad el cuidado de los suyos —quedando a cargo de su padre cuando apenas contaba cuatro años y estuvo este a punto de perder la vida, y manteniendo a la familia desde su más tierna adolescencia—. Al cabo de una breve estancia en la escuela Juilliard, y tras cerrárse le las puertas del Conservatorio de Fildadelfia, empezó a ganarse el sustento dando clases de piano; pero al poco descubriría lo que, en palabras de su santa madre, conllevaría “trabajar en el infierno” —tocar y cantar en bares—. Para encubrir tan singular pecado adoptaría el nombre de su admirada Simone Signoret. Aquellos inhóspitos tugurios de Atlantic City que

acogieron sus primeros tientos profesionales, pese al no muy respetable público que los frecuentaba, acabarían convirtiéndola en una de las celebridades, locales gracias a la afluencia de estudiantes universitarios. Simone contrató a un agente que al poco la convenció para trasladarse a Nueva York y grabar allí

una versión de “I Loves You, Porgy”. Grabación aquella que iba a convertirse en un auténtico éxito en la radio de Filadelfia.

Todo parecía indicar, como así fue, que, por fin, había llegado su momento…

Llegarían después los “vaivenes entre el cielo y el infierno, los amores ardientes y los maridos abyectos, las sonoras protestas y las rabias calladas, los comportamientos erráticos, los exilios” y los desaires. Conseguiría, no obstante, también sobreponerse a esas miserias y reunir la fuerza y la convicción necesarias para entregarse, durante buena parte de los años sesenta y setenta, al ejercicio de un activismo ejemplar en la lucha por una causa que pronto haría suya y a la que contribuiría con algunas de las canciones —como “Young, Gifted and Black”—que acabarían convirtiéndose en los himnos de los diversos movimientos y asociaciones volcados en tan desigual lucha por la defensa de los derechos civiles de la población afroamericana. “I Put a Spell on You”, “Put a Little Sugar in My Bowl” o “Mississipi Goddam” iban a sacudir los hasta entonces apacibles cimientos de la acomodaticia industria discográfica norteamericana y a provocar una auténtica revolución.

Llegarían después los “vaivenes entre el cielo y el infierno, los amores ardientes y los maridos abyectos, las sonoras protestas y las rabias calladas, los comportamientos erráticos, los exilios” y los desaires. Conseguiría, no obstante, también sobreponerse a esas miserias y reunir la fuerza y la convicción necesarias para entregarse, durante buena parte de los años sesenta y setenta, al ejercicio de un activismo ejemplar en la lucha por una causa que pronto haría suya y a la que contribuiría con algunas de las canciones —como “Young, Gifted and Black”—que acabarían convirtiéndose en los himnos de los diversos movimientos y asociaciones volcados en tan desigual lucha por la defensa de los derechos civiles de la población afroamericana. “I Put a Spell on You”, “Put a Little Sugar in My Bowl” o “Mississipi Goddam” iban a sacudir los hasta entonces apacibles cimientos de la acomodaticia industria discográfica norteamericana y a provocar una auténtica revolución.